なごみ通信 第79号

西陣にあるちいさな機屋さんの織機一台から生まれた帯

端正で潔く、華やかさと慎ましさを併せ持つ逸品。ありきたりな形容詞では表現しきれない「美術工芸 啓」の帯は西陣にあるちいさな機屋さんの織機一台から生まれています。

自身の身の丈に合い、信頼できる小売店さんと向き合うにはちょうど良い生産本数ですと織元の吉野啓二さんはおっしゃいます。そんな吉野さんの帯作りは21歳の時、西陣の由緒ある織元での修行から始まりました。

当時の西陣は物を作れば売れるという、飛ぶ鳥をも落とす勢い。呉服業界の王道を行く織元の社長さんは「見習いでも若いうちから物が作れないといかんよ」と雑用をこなす吉野さんに「勉強せい…」といつも声をかけて下さったと言います。

鋭気みなぎる若者は仕事が終わると「図案家さん」というデザインを起こす家々を訪ね、日々デザインの基礎、発想、構図の勉強を重ねていきます。

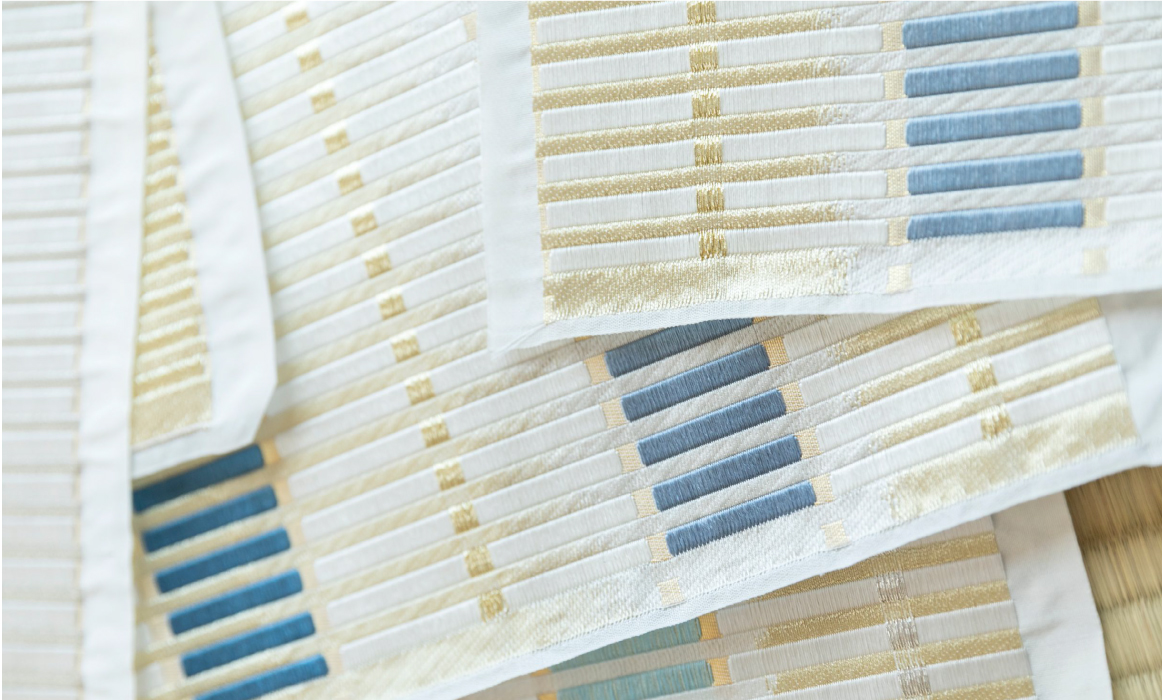

それからの10年間は得意先の意向を聞きながらデザインを起こし、何度も何度も打ち合わせを重ね、自分の目指す帯を作りあげるというサイクルに費やされ、その工程を厭わない物づくりへの姿勢が身体に沁みついていったのです。

「生引の糸」との出会い

技の伝承は「一子相伝」という閉ざされたしきたりの中で血縁にない吉野さんが職人さんの信頼を得て、目指す物づくりができたのはひとえに、温かな人とのご縁のおかげでしたと当時を振り返ります。

そして、平成22年、吉野さんは「美術工芸 啓」という名で独立します。そのきっかけは探し求めた素材「生引の糸」との出会いでした。

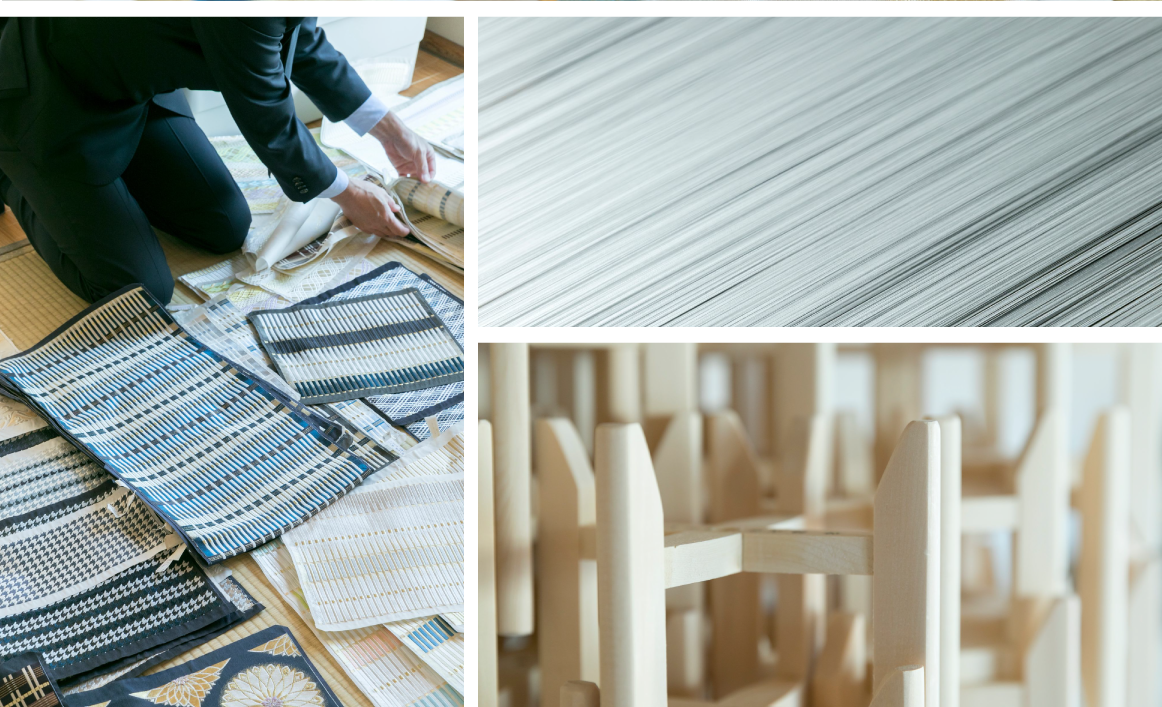

滋賀県長浜にて手作業で糸取りをし、「生繭」のまま紡がれる「江州だるま糸」はそのしなやかさと強度から能装束や琴・三味線などの楽器に使用されてきました。その原糸を初めて見た時の衝撃、「それはまるで宝石のようでした。今まで自分はいったい何を見てきたのだろうと…」素材への追及を見逃してきた自分への腹立たしさと同時に原石に出会えた胸の高鳴りを吉野さんは今でもはっきりと覚えています。熱処理を加えずに紡ぐ「生引の糸」。たんぱく質を傷めないことで絹糸本来の光沢と強度が保たれ、細胞を壊さないため染色した時の発色は格段に美しいといいます。ご自分の帯創りに見合う量の「生引の糸」を探し歩くこと2年半、ついに世界最高のシルクといわれる「ブラ拓製糸株式会社」の「ブラタク糸」にたどり着きます。

そして、探し求めた生引の糸を手に入れた吉野さんの「美術工芸 啓」の帯創りが一気に加速し始めます。かつては花鳥風月を筆頭に古典文様からの柄取りが良しとされファッション性が希薄だった呉服の世界。ですが吉野さんはずっと自問自答を続けてきました。特別な衣装としてではなく、生活様式の中で洋服とリンクするような、着物や帯であるべきでは・・・と。

見えない部分への細やかなこだわりと配慮

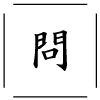

果たして「美術工芸 啓」の「熨斗目」柄の帯が誕生します。

「己」を持ちながらも美しくしなやかに生きる日本の女性たち。

洋装や生活様式からかけ離れず、なおかつ日本人の礼節を重んじる心と融和するデザインとして、甲冑・熨斗目柄が選ばれました。

濁りなく染め上げられた色糸の配列は鼓動のリズムが整うかのように美しく、その配列に光を添えるように箔の糸が艶めきます。

さらに吉野さんのこだわりは続きます。

手間を惜しまず、裏に糸が渡らない織り分けをすることで良質な品物の証である「軽さ」を追求。見えない部分への細やかなこだわりと配慮は問屋さんをも唸らせるほど。高価な生引の糸を使っての目出し(試し織見本)作成には時間もお金も費やされ、相当の覚悟を要しますが吉野さんがそこに費やす時間は桁外れで類をみないと、今では西陣でも話題の織元さんです。

図案、デザイン、配色、糸繰りから出来上がった帯の整理までこうした作業がご自宅の六畳一部屋ですべて行われるというのも驚きです。汚れを見逃さないよう白木の糸巻を使うこと。そして糸繰りも節が出ないよう、完成度の高い糸に整えます。それは織機を扱う機屋さんに織ること以外の煩わしさ、迷惑をかけたくないという吉野さんの配慮からです。これほどの愛情と手間暇をかけて生まれる品物がそれを見る人の、纏う人の心に響かないはずがありません。今では一本一本丁寧に生み出される「美術工芸 啓」の帯を全国の小売店やお客様が心待ちにしているというのも頷けます。

自分の五感を鍛える努力

毎日の暮らしの中で上質なものを観て・聴いて・食して・出会う。そうして自分の五感を鍛える努力が時代やシーン、流行を察知し、新たなオリジナルのデザインを創り出すことができると僕は信じています。そう吉野さんは言葉を結びました。

目の前に並んだ帯が凛々しく、そして清らかな「調和」という光を放つのは吉野さんの「美しきモノ」への真摯な想い、「伝統への礼意」と「未来への創意」が共に宿っているからに違いありません。